僧侶とは何か──日本社会におけるその位置づけ

かつての日本において、僧侶は単なる宗教者にとどまらず、地域社会の精神的な支柱として機能していた。人々の生老病死に寄り添い、葬儀・法要・供養を担う存在であると同時に、人生や倫理について語る哲学的指導者でもあった。

しかし現代において、その存在意義は急速に変容しつつある。核家族化、都市化、無宗教化が進むなかで、寺と人々の距離は目に見えて遠のいている。

弱まりゆく接点──寺が儀式代行機関へと変質する

現代日本の大半の人々は、病院で生まれ、学校で学び、会社で働き、病院で最期を迎える。かつて僧侶が深く関わっていた「生と死」の場面に、仏教者が介在する余地はほとんどない。

死後の手続きは葬儀社によって効率的に処理され、読経は“演出”の一要素としてスケジュールに組み込まれる。遺族の感情が僧侶の言葉で揺れ動くことは稀になり、「お布施はいくらか」と電卓を弾く風景のほうが現実的である。

檀家制度の限界と信仰の空洞化

地方の多くの寺院は、いまだに檀家制度によって経済的に維持されている。しかし、その仕組みも持続可能性が問われている。都市部への人口流出、世代交代、相続放棄などの要因が絡み、固定的な信徒基盤は崩れ始めている。

こうしたなかで一部の僧侶は、地域社会との接点を失い、法要の“注文”があるたびに出向く「儀式代行業者」としての側面を強めている。仏教的教義や哲学を語る余地はほとんどなく、「お時間ありますか?」と先に出るのは、お布施の話であることも少なくない。

伝統とは何か──形骸化と“消えない存在”

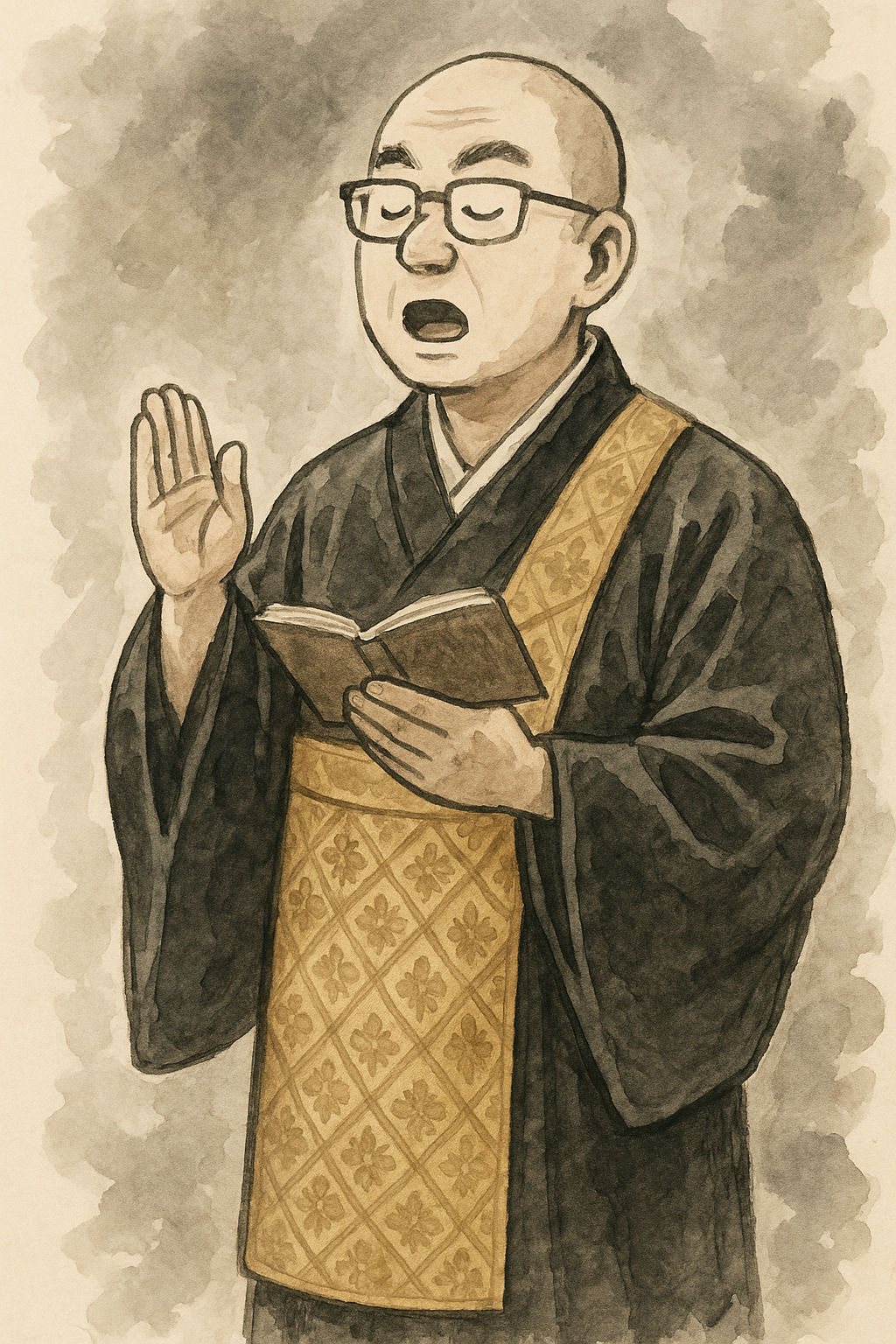

それでも僧侶たちは、立派な袈裟をまとい、荘厳な読経を響かせる。その姿は「仏法の継承者」というよりも、「伝統の保持者」として存在しているようにも映る。

信仰というより、習慣。必要だから存在しているのではなく、「わざわざ消す理由がないから存在している」という構造こそが、現代日本における坊主のあり方なのかもしれない。

我々は何を求めているのか

本来、宗教とは“意味”を問うものであり、個人の生き方に深く関与するものだったはずだ。葬式仏教と揶揄される現状を超えて、僧侶が哲学者としての顔を取り戻す日は来るのだろうか。

それを可能にするのは、寺院側の変革努力だけではなく、我々自身の「問い直し」にもかかっている。「坊主とは何を祈る者なのか?」というテーマは、実は我々が「自らの生と死に、どのような意味を見出すか」という、根本的な問いに他ならない。

関連動画(YouTubeショート)